Nachhaltig produzierter Wasserstoff kann als sauberer Energieträger in allen Industriebereichen eingesetzt werden.

Die Bundesregierung hat ihre Wasserstoffstrategie aktualisiert und fördert 23 Wasserstoffprojekte mit 4,6 Milliarden Euro.

Bis 2030 sollen Erzeugungskapazitäten von mindestens 10 Gigawatt entstehen, doppelt so viel wie ursprünglich geplant.

Grüner H₂ begegnet dem Klimawandel

Hitze, Dürre und Waldbrände in Südeuropa, sintflutartige Überschwemmungen in Deutschland, Polkappenschmelze in der Antarktis: Die Auswirkungen des Klimawandels sind allgegenwärtig. Deutschland hat sich daher das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Das heißt: Die Emissionen von Treibhausgasen wie Kohlendioxid oder Methan sollen bis dahin um 80 bis 95 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden. Die erste ehrgeizige Etappe: Der Ausstoß von Klimagasen soll bis 2030 schon um mindestens 55 Prozent verringert werden.

Grüner Wasserstoff (H₂) kann wesentlich dabei helfen, diese Ziele zu erreichen – und damit eine zentrale Rolle bei der Lösung des Klimawandels einzunehmen. Das Gas wird mithilfe erneuerbarer Energien durch Elektrolyse erzeugt und kann so als saubere Energiequelle eingesetzt werden. Bei seiner Verwendung wird kein Kohlenstoff ausgestoßen. Auf diese Weise trägt es dazu bei, die weltweiten CO₂-Emissionen deutlich zu reduzieren.

Produktionsanlagen und Infrastruktur: Bund und Länder verstärken ihre Förderungen

Um die Wasserstoffwirtschaft weiter in Schwung zu bringen, stellen das Bundeswirtschaftsministerium und mehrere Bundesländer nun rund 4,6 Milliarden Euro zur Verfügung. Im Juli 2024 haben sie daher für weitere 23 Vorhaben die Mittel freigegeben. Ein Teil dieser Förderungen stammt aus einem Topf der Europäischen Union (EU).

Beteiligte Unternehmen selbst investieren laut Wirtschaftsministerium zusätzlich 3,3 Milliarden Euro. Insgesamt ergibt sich so ein Investitionsvolumen von etwa 7,9 Milliarden Euro bis 2030. Die Förderung der Projekte ist Teil der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung.

0Euro

Bereits im Juni 2020 hatte die damalige Bundesregierung beschlossen, Wasserstoff zu einer starken Säule der deutschen Energiewende zu machen. Damals verabschiedete sie die Wasserstoffstrategie, die nun angepasst, also verstärkt wurde: Statt bisher 5 Gigawatt sollen bis 2030 Erzeugungskapazitäten von mindestens 10 Gigawatt entstehen. Die dafür nötigen Anlagen, Speicher und Leitungen werden demnach in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut sowie neue Technologien gefördert.

Geplant ist unter anderem der Bau von Anlagen zur Produktion von rund 1,4 Gigawatt H₂ pro Jahr. Das entspricht in etwa der Leistung eines großen Atomkraftwerks. Daneben sollen Wasserstoffleitungen von rund 2.000 Kilometer Länge und Speicher für das Gas gebaut werden. So werden durch die Leitungsanbindung von Nachbarländern wie etwa den Niederlanden künftig Importe über Pipelines nach Deutschland ermöglicht. Europaweit sind in dem Zeitraum rund 4.500 Kilometer vorgesehen, davon 3.000 Kilometer umgenutzte Erdgasleitungen.

Deutschland setzt auf massive Importe

Der Bedarf an grünem Wasserstoff in Deutschland ist groß: Der Branchenverband Zukunft Gas geht davon aus, dass bis 2030 mindestens jährlich 1,5 Millionen Tonnen benötigt werden – vor allem für die Industrie und den Verkehr. Solche Mengen lassen sich nicht ausschließlich in Deutschland herstellen. Langfristig werden erhebliche Mengen importiert werden müssen, da die Herstellung naturgemäß begrenzt ist, so der Verband. Etwa 50 bis 70 Prozent der künftig benötigten Mengen müssten importiert werden.

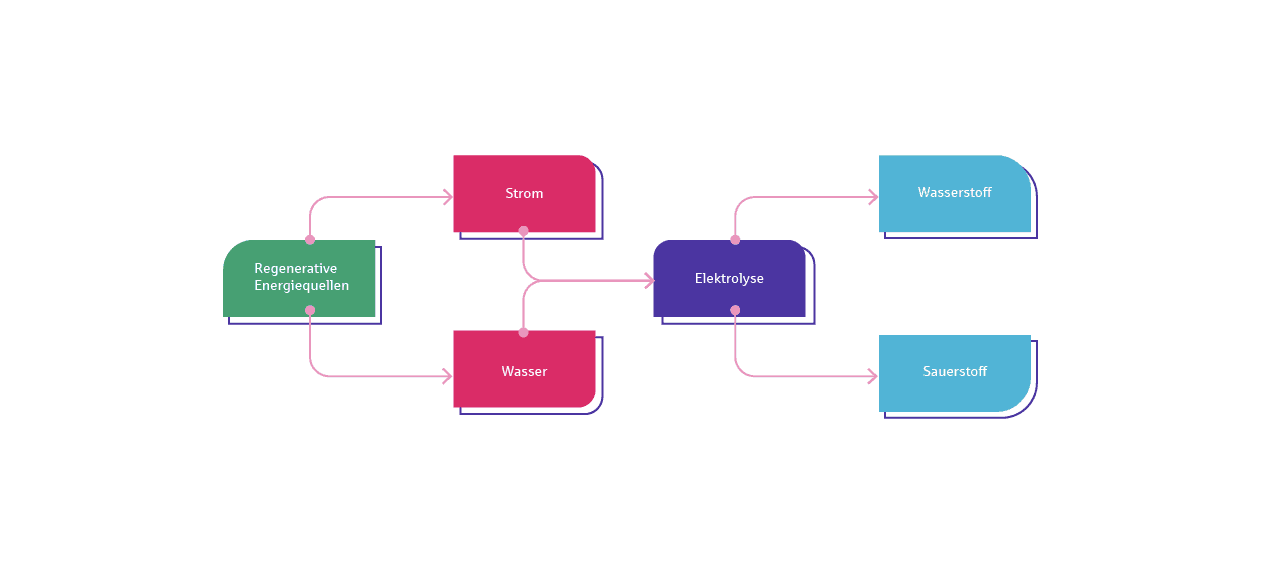

Wie Wasserstoff „grün“ wird

Wasserstoff entsteht durch Elektrolyse. Das ist die Zerlegung von Wasser (H₂O) in die Elemente Sauerstoff (O) und H₂ mithilfe von elektrischem Strom. Um Wasserstoff „grün“, also klimaneutral herzustellen, wird ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien verwendet.

Die 5 wichtigsten Fakten zu Wasserstoff

Klimaschutz

Wasserstoff kann dazu beitragen, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren und somit den Klimawandel zu bekämpfen. Die Nutzung von grünem H₂, der aus erneuerbaren Energien wie Wind- oder Solarenergie produziert wird, trägt dazu bei, die Energieversorgung klimaneutral zu gestalten.

Energiewende

Wasserstoff ist als Speichermedium für erneuerbare Energien wie Wind und Solar einsetzbar, da diese Energien nicht kontinuierlich zur Verfügung stehen. Er kann dann bei Bedarf in Brennstoffzellen oder Gaskraftwerken wieder in Strom umgewandelt werden.

Energiesicherheit

Die Nutzung von Wasserstoff kann die Energiesicherheit erhöhen, da H₂ als Energieträger vielseitig einsetzbar ist und unabhängig von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas produziert werden kann.

Mobilität

Wasserstoff kann als Treibstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge genutzt werden und somit Luftverschmutzung und Treibhausgasemissionen reduzieren. Zudem hat H₂ als Treibstoff eine höhere Energiedichte als Batterien. Das ermöglicht eine längere Reichweite und schnellere Betankung.

Industrie

Auch die Industrie benötigt Wasserstoff als Rohstoff und als Energiequelle, etwa in der Herstellung von Stahl, Chemikalien und Düngemitteln. Die Nutzung von grünem H₂ trägt auch hier dazu bei, CO₂-Emissionen zu reduzieren.

0Arbeitsplätze

Grüner Jobmotor: Arbeitsplätze für eine klimaneutrale Zukunft

Die Aussichten für die Nutzung von grünem Wasserstoff sind nicht nur aus Umwelt- und Klimagründen vielversprechend. Sie gelten auch für den Arbeitsmarkt: Laut einer Studie des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) und des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) könnten allein in Deutschland bis zum Jahr 2050 rund 800.000 Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der Wasserstoffwirtschaft entstehen. Davon rund 280.000 in der direkten Produktion und Nutzung und 520.000 in den angrenzenden Wertschöpfungsbereichen.

Eine andere Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums aus dem Jahr 2021 kommt zu dem Ergebnis, dass durch H₂ in Deutschland schon bis zum Jahr 2030 rund 80.000 bis 140.000 neue Arbeitsplätze entstehen könnten.

H₂ – das sind die wichtigsten Vor- und Nachteile

Klimafreundlichkeit: Grüner Wasserstoff ist ein klimafreundlicher Energieträger, da bei seiner Herstellung kein CO₂ ausgestoßen wird.

Energiespeicherung: H₂ kann als Speicher erneuerbare Energiequellen wie Wind- und Solarstrom puffern und bei Bedarf verfügbar machen.

Vielseitigkeit: Grüner Wasserstoff ist vielseitig einsetzbar, etwa als Brennstoff in Brennstoffzellenfahrzeugen oder als Rohstoff in der chemischen Industrie.

Unabhängigkeit: Die Herstellung von grünem H₂ aus erneuerbaren Energiequellen kann zu einer höhere Energieunabhängigkeit beitragen.

Skalierbarkeit: Der Ausbau von erneuerbaren Energien kann die Produktion von grünem Wasserstoff schnell skalieren, um eine steigende Nachfrage zu bedienen.

Kosten: Die Kosten für die Herstellung von grünem H₂ sind im Vergleich zu anderen Energieträgern aktuell noch hoch.

Infrastruktur: Für die Herstellung, den Transport und die Speicherung ist eine spezielle Infrastruktur notwendig, die noch auf- beziehungsweise ausgebaut werden muss.

Abhängigkeit: Deutschland wird nach aktuellem Stand vorerst rund 70 Prozent importieren müssen, da der hier erzeugte Wasserstoff unseren Energiebedarf nicht eigenständig decken kann.

Energieverluste: Bei der Herstellung von grünem H₂ aus erneuerbaren Energien gibt es Energieverluste, die die Effizienz des Prozesses verringern.

Die 4 wichtigsten Fakten zu Wasserstoff im Mobilitätssektor

Wasserstoff toppt Verbrennungsmotor

Die Energie aus Wasserstoff eignet sich für viele Industriezweige – allen voran für die Automobilindustrie. Neben der Bundesregierung setzen viele Unternehmen ihre Hoffnung in die Brennstoffzellentechnologie auf Wasserstoffbasis. Sie gilt als am aussichtsreichsten für die Mobilität der Zukunft.

Vor allem ist der Wirkungsgrad der Brennstoffzelle höher als der konventioneller Verbrennungsmotoren – und aus dem Auspuff kommen nur ein paar Tropfen Wasser. Wasserstoff könnte auch bisherige Brennstoffe wie Öl, Koks oder Erdgas in der Stahl- und Chemieindustrie sowie in der Zementproduktion ersetzen. Außerdem gilt es für den Schwerlastverkehr, im Wärmesektor oder gar zum Transport von Ökostrom als geeignet.

Wasserstoff fördert Umsatz und Arbeitsplätze

Allein in Europa könnten laut einer Studie des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) im Jahr 2040 mit Brennstoffzellenkomponenten im Pkw 11 Milliarden Euro Umsatz erzielt werden. In der Folge würden insgesamt rund 68.000 Arbeitsplätze entstehen.

Wasserstoffinitiativen boomen weltweit

Die Beratungsgesellschaft McKinsey erwartet, dass es 2030 weltweit bereits 10 bis 15 Millionen mit Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge geben wird. Japan will bis dahin 800.000 Wasserstoffautos auf die Straße bringen, China sogar 1 Million.

Der Autobauer Hyundai startete mit dem Rückenwind der südkoreanischen Regierung eine regelrechte Wasserstoffoffensive: Der Konzern kündigte an, umgerechnet 6 Milliarden Euro in Produktionskapazitäten für Brennstoffzellensysteme zu investieren. Bis 2030 will er 500.000 wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Fahrzeuge jährlich produzieren.

Wasserstoff-Infrastruktur im Aufbau

Allerdings hat die Technologie noch einige Schwachstellen: Weltweit gab es laut Informationsdienst H2stations.org bis zum Jahresende 2023 insgesamt 921 Wasserstofftankstellen (bis Ende 2022 waren es noch 814). Ende 2023 gab es in Deutschland lediglich 105 Wasserstoff-Tankstellen. Bis zum Jahr 2030 strebt die Bundesregierung insgesamt 400 Wasserstoff-Tankstellen an – um die flächendeckende Versorgung sicherzustellen, sind bundesweit aber rund 1.000 Zapfsäulen nötig.

Wasserstoff-Aktien: Grüne Rendite mit Risiko

In den vergangenen Jahren hat sich ein deutlicher Trend abgezeichnet, in Wasserstoff-Aktien zu investieren. Dies liegt vor allem an der wachsenden Bedeutung von nachhaltigen Energien und der globalen Bestrebung, den CO₂-Ausstoß zu reduzieren. Grüner Wasserstoff gilt als vielversprechender Energieträger der Zukunft. Viele Investoren sehen daher in diesem Bereich großes Potenzial für zukünftige Renditen.

Allerdings ist dieser Markt noch relativ jung und war in den vergangenen Jahren von hoher Volatilität geprägt. Auch jetzt noch können die Kurse von H₂-Aktien erheblich schwanken. Das kann das Investment zeitweise risikoreich machen. Gerade Privatanlegerinnen und -anleger sollten sich dessen bewusst sein und sorgfältig analysieren, bevor sie in diesen Sektor investieren.

Die Investition in Wasserstoff-Aktien und -Fonds (inkl. ETFs – also Exchange Traded Funds; auf Deutsch: börsengehandelte Indexfonds) kann für Privatanleger sowohl Chancen als auch Risiken bergen.

Vor- und Nachteile der Investition in H₂

H₂ gilt als zukunftsträchtiger Megatrend und wichtige Technologie für die Energiewende.

Großes Wachstumspotenzial der Branche durch politische Förderung und steigende Nachfrage.

Möglichkeit, an der Entwicklung innovativer Technologien zu partizipieren.

Hohe Volatilität und Kursschwankungen bei Einzelaktien sowie spezialisierten Fonds bzw. ETFs.

Viele Unternehmen der Branche sind noch nicht profitabel.

Technologie- und Regulierungsrisiken in einem sich entwickelnden Markt.

5 Tipps für eine gute Anlagestrategie

- Nutzen Sie Wasserstoff-Investments nur als Beimischung zum breit gestreuten Depot (max. 5 bis 10 Prozent).

- Bevorzugen Sie ETFs oder Fonds, um Risiken zu streuen.

- Setzen Sie auf etablierte und erfahrene Fonds-Anbieter wie die Deka Bank, das Wertpapierhaus der Sparkassenfinanzgruppe.

- Wählen Sie einen langfristigen Anlagehorizont, um Schwankungen aussitzen zu können.

- Vor der Anlageentscheidung ist eine gründliche Recherche und Verständnis der Technologie sowie Marktentwicklung wichtig.

Die Revolution braucht Zeit

Die ambitionierten Ziele der Bundesregierung unterstreichen die strategische Bedeutung von Wasserstoff für die Energiewende. Doch der Aufbau einer wettbewerbsfähigen Wasserstoffwirtschaft bleibt eine Herausforderung. Wie schnell sich die Milliarden-Investitionen auszahlen, wird sich erst in einigen Jahren zeigen.

Für Anlegerinnen und Anleger gilt: Vorsicht vor überzogenen Erwartungen. Die grüne Revolution braucht Zeit. Wer auf den Wasserstoff-Zug aufspringen will, sollte breit streuen und einen langen Atem mitbringen. Eine sorgfältige Analyse und Diversifikation sind unerlässlich. Eine kleine Beimischung von H₂-Investments kann für risikofreudige Anleger mit langfristigem Horizont sinnvoll sein. Aufgrund der aktuell noch hohen Volatilität sollten sie aber nicht den Kern des Portfolios bilden. Und: Breit gestreute Fonds sind besser geeignet als Einzelaktien.

Sie möchten in Zukunftstechnologien investieren?

Häufige Fragen zu Wasserstoff-Aktien

Die Preise für Wasserstoff-Aktien variieren, ihre Kurse können stark schwanken. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa

- der Situation des Unternehmens, das die Aktien ausgibt,

- der allgemeinen Marktlage und

- den aktuellen Ereignissen in der Branche.

Da sich die gesamte Branche noch in einer Aufbau- und Wachstumsphase befindet, ist diese Frage nicht einfach zu beantworten. Es gibt viele Unternehmen, die sich auf die Entwicklung, den Transport, die Lagerung und den Einsatz von Wasserstoff konzentrieren. Ihre Aktienkurse weisen oft starke Zuwächse, aber auch Schwankungen auf. Um einen Überblick über die (potenzielle) Wertentwicklung der einzelnen Aktien zu bekommen, empfiehlt sich eine gründliche Recherche beziehungsweise ein Beratungsgespräch mit den Expertinnen oder Experten Ihrer Sparkasse oder Bank.

Für den Kauf der Aktien benötigen Sie ein Konto bei einem Online-Broker oder einer Bank, die den Handel mit Aktien ermöglicht. Die Scheine werden an verschiedenen Börsen gehandelt. Darunter befinden sich die Deutsche Börse, die New York Stock Exchange (NYSE), die London Stock Exchange (LSE) und die Tokyo Stock Exchange.

Es gibt mehrere Wasserstoff-ETFs und -Fonds, mit denen Anlegerinnen und Anleger in Unternehmen investieren können, die im Wasserstoff-Sektor tätig sind. Hier sind einige Beispiele:

GG Wasserstoff-Fonds

Der GG Wasserstoff-Fonds investiert in etwa 35 Schlüsselunternehmen, die zum Teil Pure Player – also zum Teil ausschließlich im Wasserstoffsektor tätig – sind. Ebenso gibt es Blended Player, die auch in anderen Geschäftsfeldern aktiv sind.

L&G Hydrogen Economy ETF

Dieser ETF bildet den Solactive Hydrogen Economy Index nach, der insgesamt 29 Unternehmen umfasst. Diese Unternehmen sind global agierende Firmen, die in verschiedenen Bereichen der Wasserstoffwirtschaft tätig sind, wie beispielsweise:

- Herstellung und Lieferung von Wasserstoff,

- Brennstoffzellen und Elektrolyseure,

- Wasserstoff-Tankstellen und -Infrastruktur sowie

- Wasserstoff-basierte Energiespeicherung.

VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF

Der ETF investiert in Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Erträge entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette erwirtschaften oder dies aufgrund laufender Projekte in Zukunft erreichen werden

First Trust Global Wind Energy ETF

Die hier abgebildeten Unternehmen sind an der Produktion von Wasserstoffbrennstoffzellen und Brennstoffzellenfahrzeugen beteiligt.

SPDR S&P Knsho Clean Power ETF

Dieser ETF verfolgt den S&P Kensho Clean Power Index und investiert in Unternehmen, die im Bereich sauberer Energie tätig sind, einschließlich Wasserstoff.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Die hier abgebildeten Unternehmen sind an der Produktion und Verwendung von sauberen Energiequellen beteiligt.

Das Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe Deka Bank bietet diesen Wasserstoff-Fonds an:

Future Energy ESG UCITS ETF

Dieser Fonds investiert in Unternehmen, die in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz tätig sind, einschließlich Wasserstoff.

Zahlreiche Expertinnen und Experten sehen Wasserstoff als wichtige Zukunftstechnologie, andere weisen auf hohe Risiken und die noch fehlende Profitabilität vieler Unternehmen hin. Sie betrachten die Geldanlage in diesem Bereich eher als spekulative Wette, nicht als strategisches Investment. Daher empfehlen sie eine Geldanlage in Form einer breiten Streuung über ETFs oder andere Fonds als Alternative zu Einzelaktien.

In den vergangenen Jahren hat dieser Sektor an den Börsen, etwa in den USA, Deutschland und Japan, eine beträchtliche Achterbahnfahrt vollzogen: Die Wasserstoff-Aktien an der New Yorker Börse haben seit 2018 stark an Wert gewonnen: Der S&P Global Clean Energy Index, der auch Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor beinhaltet, hat in diesem Zeitraum mehr als 160 Prozent zugelegt. In Deutschland hat der DAX Global Hydrogen Index (er bildet die Performance der 20 größten börsennotierten Wasserstoff-Unternehmen weltweit ab) eine noch stärkere Entwicklung gezeigt: Seit 2018 legte er um mehr als 300 Prozent zu. Gleichzeitig sind die Papiere vieler Unternehmen dieses Sektors (zumindest zeitweise) abgestürzt und haben sich nicht vollständig erholt. Interessierte sollten eine Investition daher genau prüfen und sich am besten vorher bei ihrer Sparkasse oder Bank beraten lassen.

Stand: 07.08.2024