Die ersten Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind nun in Kraft. Damit sollen fossile Heizungen (beispielsweise Öl-, Gas- und Kohleheizungen) nach und nach verschwinden.

In einigen neuen Gebäuden sollen die effizienten Varianten wie die Wärmepumpe oder Alternativen von nun an eingebaut werden. Für Bestandsimmobilien ergeben sich jedoch erst Pflichten, wenn jede Kommune ihre jeweilige Wärmeplanung beschließt. Dies muss bis spätestens 2028 erfolgen.

Für den Austausch können selbstnutzende Eigentümer und Eigentümerinnen Förderungen bekommen. Seit Februar 2024 liegen diese zwischen 30 und 70 Prozent, abhängig vom Einkommen und dem Austauschzeitpunkt. Die Obergrenze für Vermietende liegt bei 30 Prozent.

Wie wird bisher geheizt?

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) ermittelt jährlich, wie in Deutschland geheizt wird. Von den knapp 43 Millionen Wohnungen heizen ziemlich genau die Hälfte (49,5 Prozent) mit Gas. Ein Viertel (24,8 Prozent) hat eine Ölheizung. 14 Prozent nutzen Fernwärme. Die Elektro-Wärmepumpe kommt nur auf 2,8 Prozent. Der Anteil wächst allerdings stark, da sie zuletzt in mehr als jedem zweiten Neubau installiert wurde.

Ölheizungen sind bereits aus der Mode gekommen. 1994 lag ihr Anteil noch bei 34 Prozent. So wurden zwischen 2009 und 2018 530.000 Ölheizungen auf Gas umgestellt, 115.000 auf Fernwärme.

Interessant ist auch der Blick auf das Alter der Heizungsanlagen. Dieses hat der BDEW zuletzt 2019 in der Studie "Wie heizt Deutschland?" berechnet und kam auf ein Durchschnittsalter von 17 Jahren. Fast jeder vierte Heizkessel oder Wärmeerzeuger war älter als 24 Jahre.

Warum wurde das Gesetz geändert?

Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu werden. Dazu müssen die CO2-Emissionen gesenkt werden. Wesentliche Faktoren sind dabei Heizungen und die Warmwasserbereitung. Die Energie, die für beheizte Räume und warmes Wasser notwendig ist, stammte bislang zu großen Teilen aus fossilen Energieträgern wie Gas und Öl. Daraus ergab sich eine große Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten, die Deutschland mit Gas, Öl und Kohle beliefern.

Um beide Probleme zu adressieren, sind die Heizungen ein wichtiger Hebel. Mehr als ein Drittel aller Energie, die in Deutschland verbraucht wird, dient dem Heizen von Gebäuden und dem Erwärmen von Wasser. 80 Prozent der benötigten Energie werden mittels fossiler Täger erzeugt. Entsprechend hoch ist der CO2-Ausstoß und die Abhängigkeit von Importen. Künftig soll die Klimabilanz deutlich besser und möglichst viel erneuerbare Energie eingesetzt werden.

Was ist das Ziel?

Da eine neu eingebaute Heizungsanlage eine Lebensdauer von etwa 20 bis 30 Jahren hat, ist mit Blick auf das Zieljahr 2045 ein frühzeitiges Einbauverbot neuer klimaschädlicher Heizungen nötig. Damit wird verhindert, dass eines Tages bereits verbaute und noch funktionierende Fossilheizungen ersetzt werden müssen.

Es ist bei Weitem nicht der erste Umstieg. Bis in die 1990er-Jahre hinein wurde beispielweise mit Kohle geheizt, ehe der Heizungstausch zu vorwiegend Gas erfolgte. Der Vorteil der Investition war greifbar: Die Luft wurde sauberer und das Heizen bequemer.

Seit wann ist das Gesetz rechtskräftig?

Bundestag und Bundesrat haben das Gebäudeenergiegesetz im September 2023 beschlossen. Seit 1. Januar 2024 ist es in Kraft getreten.

Was sieht das Gesetz vor?

Grundsätzlich sieht das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor, dass künftig nur Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die auf Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Diese Ökostrom-Pflicht gilt, laut Wirtschaftsministerium, aber nicht gleich für alle.

„Jede neu eingebaute Heizung“ meint konkret:

- Nur Neubauten,

- in einem Neubaugebiet,

- für die ab Januar 2024 ein Bauantrag gestellt wird.

Für Neubauten abseits von Neubaugebieten gelten die gleichen Regeln wie für Bestandsgebäude. Daher betrifft das neue Heizungsgesetz nicht sofort jeden Hauseigentümer und jede Hauseigentümerin. Denn für bestehende Gebäude und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gibt es Übergangsfristen, jetzt sogar etwas großzügigere.

Generell gilt: Funktionierende Heizungen können weiter betrieben werden. Das bezieht sich auch auf Heizungen, die kaputt gehen, aber noch repariert werden können.

Wie ist der Plan zur Wärmeplanung?

Es gibt keinen bundesweit einheitlichen Plan. Entscheidend für Eigenheimbesitzer ist von Ort zu Ort die jeweilige kommunale Wärmeplanung. Sie berücksichtigt die lokalen Gegebenheiten, also die verfügbaren Potenziale erneuerbarer Energien aus der Umgebung. Das ermöglicht unter anderem auch eine bezahlbare und effiziente Wärmewende. In Großstädten sollen die Wärmepläne spätestens ab Mitte 2026 und für die restlichen Kommunen ab Mitte 2028 vorliegen. In Rostock, Freiburg oder beispielsweise dem Landkreis Lörrach gibt es bereits fertige Pläne.

- Strenge Regeln für Neubauten

Es gibt seit 1. Januar 2024 eine Pflicht zum erneuerbaren Heizen. Allerdings nur für Neubauten in Neubaugebieten. Die dort verbauten Heizungen müssen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Zwar ist die Regelung technologieoffen, in der Praxis kommen damit vor allem Wärmepumpen, Fernwärme und Holzheizungen wie Pelletheizungen in Betracht.

- Bestandsgebäude vorerst ausgenommen

In Gebäuden, die bereits stehen und in jenen, die außerhalb von Neubaugebieten errichtet werden, dürfen auch weiterhin neue Öl- und Gasheizungen eingebaut werden. Zumindest solange, bis die jeweilige Kommune eine Wärmeplanung vorgelegt hat, die dann regelt, wie es weitergeht. Das müssen die Kommunen bis spätestens 2028 erledigen. Die Wärmeplanung kann aber auch früher kommen.

Sollte eine Kommune kein CO2-neutrales Gasnetz (also eines, das beispielsweise mit Wasserstoff oder Biogas gespeist wird) bei ihrer Wärmeplanung gewährleisten, müssen Immobilieneigentümer innerhalb einer noch unbekannten Frist fossile Heizungen austauschen gegen beispielsweise eine Wärmepumpe oder sich an ein Fernwärmenetz anschließen.

Wer Fernwärme nutzt, ist von weiteren Verpflichtungen ausgenommen. Die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, obliegt dann den betreibenden Unternehmen.

- Beratungsförderung bei Energieexperten

Der Bund fördert auch Energieberatungen für Wohngebäude – mit bis zu 80 Prozent des Beraterhonorars. Energieberater unterstützen dabei, die Effizienz einer Immobilie sinnvoll zu verbessern. Sie erkären, was nötig ist und besprechen, was möglich ist. Als Experten planen und überwachen sie mitunter sogar die notwendigen Arbeiten.

- Ab 2045 darf nicht mehr mit fossilen Brennstoffen geheizt werden

Um die gesetzlich vorgeschriebene und vom Bundesverfassungsgericht indirekt verlangte Klimaneutralität 2045 zu erreichen, wird ab jenem Jahr nicht mehr mit fossilen Brennstoffen geheizt werden dürfen.

Für Mieterinnen und Mieter relevant: Die Modernisierungsumlage wird von 8 auf 10 Prozent erhöht. Das heißt, Vermieter können einen Teil der Sanierungskosten auf die Miete umlegen. Jedoch erst, wenn sie alle staatlichen Förderungsmöglichkeiten ausgeschöpft haben und diese auch in vollem Umfang an die Mieter weitergeben. Höchstens darf die Jahresmiete wegen des Heizungstausches um 50 Cent pro Quadratmeter steigen.

Welche Heizungen kommen in Frage?

Zwar wird stets von der Wärmepumpe gesprochen, doch sind auch andere Heizsysteme möglich. Die Regelung ist technologieoffen. So können in bestehende Gebäude sogar auch weiterhin Gasheizungen eingebaut werden. Diese müssen jedoch zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien gespeist werden. Dafür kommen „grüne Gase“ infrage, also beispielsweise Bio-Methan und Wasserstoff, der nur mit erneuerbaren Energien erzeugt wurde („grüner Wasserstoff“ und „blauer Wasserstoff“).

Entscheidend ist immer die kommunale Wärmeplanung. Voraussichtlich gibt es dann folgende Möglichkeiten zu heizen:

- Wärmepumpen

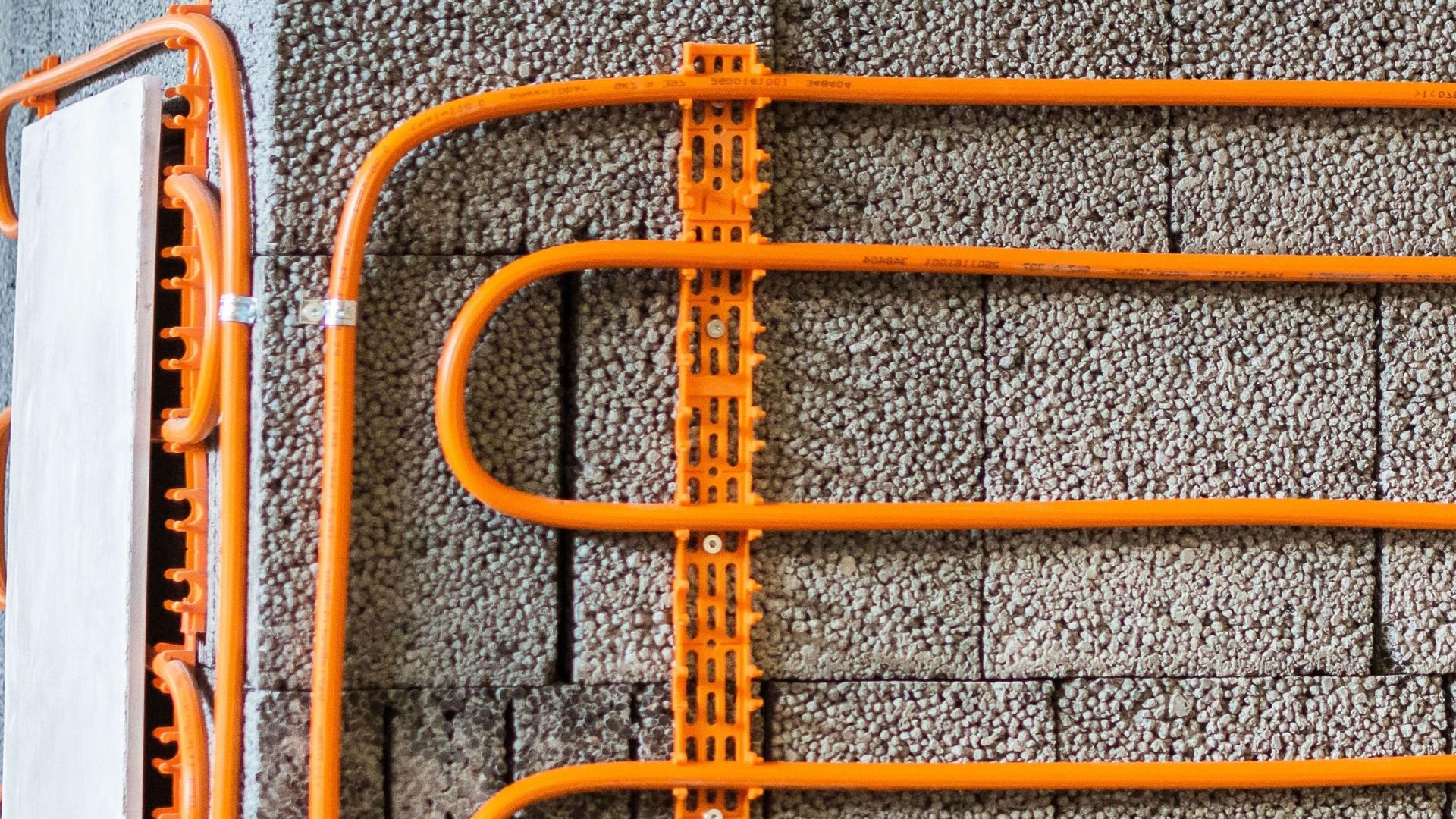

Elektrische Wärmepumpen gewinnen die Wärme zum Heizen und für die Warmwasserbereitung aus der Luft, dem Boden oder dem Grundwasser. Sie nutzen zwar für den Betrieb auch Strom aus der Steckdose, der kommt aber wiederum zu guten Teilen aus regenerativen Energien. Mit der Energie aus der Umwelt und der regenerativen aus der Steckdose ist sie insgesamt sehr klimaschonend. Die Wärmepumpe bietet sich insbesondere für Ein- und Zweifamilienhäuser an, sowohl für den Neubau als auch für bestehende Gebäude. Eine begleitende energetische Sanierung ist nicht Pflicht, aber sinnvoll. Auch der Einbau einer Fußbodenheizung ist nicht vorgeschrieben, aber könnte sich empfehlen.

- Pellet- und Holzheizung

Holz- und Pelletheizungen sind weiterhin erlaubt. Sie waren im ersten Entwurf noch teilweise verboten, da sie zu einer hohen Feinstaubbelastung führen und die Waldbestände strapazieren könnten.

- Wasserstoffheizungen

Noch sind sie Zukunftsmusik. Es gibt aber bereits Gasheizungen, die mit Wasserstoff betrieben werden können. Sie sind „H2-Ready“. Diese dürfen dann eingebaut werden, wenn der örtliche Gasnetzbetreiber einen konkreten Plan veröffentlicht hat, der den Weg zum Wasserstoffnetz festhält.

- Heizen mittels Solarthermie

Die Anforderungen erfüllt auch, wer mit Solarthermie heizt. Das ist allerdings an Wintertagen mit wenig Sonne schwierig, ohne ausreichende Speicherkapazitäten.

- Stromdirektheizung

Da der Strom im deutschen Stromnetz bis 2030 zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen soll (heute sind es schon etwa 50 Prozent), sind Stromdirektheizungen eine Option. Da sie anders als Wärmepumpen die benötigte Wärmeenergie komplett aus Strom umwandeln, empfehlen sie sich jedoch nur in sehr gut gedämmten Gebäuden mit geringem Heizbedarf.

- Anschluss an ein Fernwärmenetz

Gerade in größeren Städten dürfte Fernwärme eine wichtige Rolle spielen. In das Wärmenetz fließen die Abwärme aus der Industrie, Rechenzentren und Ähnlichem. Auch andere erneuerbare Wärmequellen werden genutzt. Bis 2045 sollen die Wärmenetze treibhausgasneutral sein. Wer ans Fernwärmenetz angeschlossen ist, erfüllt die gesetzlichen Vorgaben.

Wie wird die Heizwende gefördert?

Fröhliches Addieren: So macht Mathematik Spaß.

- Wer auf klimafreundliches Heizen umrüstet, darf eine Grundförderung von 30 Prozent beanspruchen.

- Bei Wärmepumpen ist zusätzlich noch ein Effizienzbonus von 5 Prozent möglich und bei Biomasseheizungen, ein Zuschlag von 2.500 Euro.

- Einen Speed-Bonus von 20 Prozent gibt es bis Ende 2028 noch obendrauf.

- Wer seine Immobilie selbst bewohnt und ein zu versteuerndes Einkommen von bis zu 40.000 Euro hat, könnte noch einen Bonus von 30 Prozent der Investitionskosten hinzubekommen.

- Weitere energetische Sanierungsmaßnahmen – wie beispielsweise die Dämmung der Gebäudehülle – können nun mit einem geplanten Heizungstausch kombiniert werden. Das gab es noch nicht: Die Höchstgrenze von 60.000 Euro erhöht sich nun summa summarum auf 90.0000 Euro im Jahr.

Egal, ob Sonnenenergie, Biomasse und Erdwärme: Die wichtigste Zahl von allen war, ist und bleibt aber: die 65. Mit mindestens 65 Prozent soll das ausgetauschte Heizsystem von erneuerbaren Energien gespeist werden.

Und auch ohne Förderung gilt: Je weniger fossil, desto besser.

Zuschüsse für den Heizungstausch können seit 27. Februar 2024 von Eigentümern selbst bewohnter Immobilien bei der staatlichen Förderbank KfW beantragt werden. Seit 28. Mai 2024 ist dies auch für Vermieter von Mehrfamilienhäusern sowie Wohnungseigentümergemeinschaften möglich. Im August startet dann die nächste Phase: für Kommunen und Unternehmen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist nicht mehr für diese Förderungen zuständig.

3 Fragen an den Heizungs-Experten

Frank Ebisch

Herr Ebisch, aktuell werden noch 75 Prozent der Wohnungen mit Öl und Gas beheizt. In welchen Wohnungsbeständen sehen Sie die größten praktischen Schwierigkeiten auf dem Weg zum erneuerbaren Heizen?

Es gibt in der Tat einen eklatanten Unterschied zwischen Neubau und Gebäudebestand. Im Neubau lässt sich eine Wärmepumpe meist problemlos installieren. Bei der Modernisierung sollte durch den Heizungsbauer immer vorab geprüft werden, ob eine Wärmepumpe mit den vorhandenen Heizkörpern ausreichend viel Wärme erzeugt. Wenn nicht, müssen einzelne Heizkörper vergrößert werden oder eine neue Flächenheizung nachträglich eingebaut werden. Grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn der Gesetzgeber einen Transformationsfahrplan für bestimmte Gebäudebestände vorgeben würde.

So könnte man sich zunächst die Gebäudetypen vornehmen, die man als „low hanging fruits“ bezeichnen kann, wo der Einbau einer Wärmepumpe ausreicht, wo ein Garten vorhanden ist, um sie aufzustellen, und eine Abstandsfläche, um den Schallschutz managen zu können. Bei ungeeigneten Gebäuden sollte man zunächst mit der Modernisierung an anderer Stelle beginnen – und dann erst die Wärmepumpe einbauen. Wenn die Wärmepumpe zuerst kommt, arbeitet sie uneffektiv und ist vielleicht sogar überdimensioniert für den späteren Bedarf.

Gibt es genügend Fachpersonal, um den Wechsel zu bewerkstelligen und auch ausreichend Wärmepumpen, um den Wandel insgesamt, aber auch bei einer Havarie kurzfristig Ersatz zu schaffen?

980.000 Wärmeerzeuger hat das deutsche Heizungsbauerhandwerk im Jahr 2022 installiert. Darunter 236.000 Wärmepumpen. Vorausgesetzt, die Geräte können geliefert werden, ist der Einbau von 500.000 Wärmepumpen ab 2024 zu schaffen. Eng wird es bei knapper gesetzten politischen Fristen zur Erreichung der Klimaneutralität im Heizungskeller. Denn unsere Betriebe installieren neben Heizungen eben auch Bäder (1 Millon im Jahr) und Raumklimageräte. Und sie erfüllen die von der Politik vorgegebenen Aufgaben zur Gaseinsparung durch den seit Oktober 2022 verpflichtenden Heizungs-Check sowie den hydraulischen Abgleich an Gasheizungen. Noch gibt es längere Lieferzeiten für Wärmepumpen. Aber das wird sich mit der Zeit bessern, wenn die deutschen Hersteller ihre Produktion hochfahren können.

Sind die Förderungen effizient ausgestaltet oder kommt dadurch mehr Verwaltungsaufwand auf die Heizungsmonteure und Heizungsmonteurinnen zu?

Das ist ein ganz entscheidendes Thema – nicht nur für unser Handwerk. Auch für die Kunden. Es braucht eine verlässliche, verstetigte und unkomplizierte Förderung.

Energetische Sanierung

Modernisierungsrechner

Ermitteln Sie mit dem Modernisierungsrechner, was Sie durch eine Modernisierung sparen können. Wählen Sie die passenden Modernisierungs-Maßnahmen für Ihr Einfamilien- oder Zweifamilien-Haus aus. Erhalten Sie einen Modernisierungs-Plan mit:

dem aktuellen Energiebedarf Ihrer Immobilie

empfohlenen Modernisierungs-Maßnahmen

Ihren Einsparungen bei Kosten und CO₂

einem Überblick zu Kosten und möglichen Förderungen

Gegebenenfalls wird Ihre Sparkasse Sie im Nachgang per E-Mail kontaktieren.

Hier dreht sich alles ums Geld. Mit uns bleiben Sie auf dem Laufenden und erfahren alles über clevere Spartipps, lukrative Anlagemöglichkeiten, smarte Altersvorsorgen und News aus der Finanzwelt. Denn: Wissen zahlt sich aus!

Häufige Fragen zum Heizungsgesetz

Solaranlagen, Kollektoren, Wärmepumpen und Biomasseheizungen werden unter anderem als klimaschonende Heiztechniken gefördert. Das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) listet in seinem Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen“ (BEG EM) alle förderfähigen Anlagen namentlich auf.

Verbote sind explizit kaum ausformuliert. Sie beschränken sich ab 2024 auf Neubauten in Neubaugebieten. Dort dürfen ausschließlich Heizungen verbaut werden, die zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Vieles weitere werden die kommunalen Wärmepläne regeln, die bis spätestens 2028 stehen sollen.

Wie teuer eine Wärmepumpe in der Nutzung ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Wichtig ist der Strompreis. Aber auch die Effizienz der Wärmepumpe – insbesondere die Dämmung der Wohnung – und das Heizverhalten beeinflussen die Betriebskosten. Zudem müssen Sie für einen Vergleich den genauen Preis der Alternativen wie Gas und Öl kennen. Dieser kann in der Zukunft höher liegen als in der Vergangenheit, auch aufgrund des CO2-Preises und des Emissionshandels.

Stand: 07.06.2024